地球上のあらゆる場所に生息する微生物。微生物を知ることは、周囲の生態系のみならず、将来の地球環境を知る上でも重要な鍵になります。主に寒冷圏の湖沼や土壌に棲息する微生物について、新種の発見やその機能の解明を長年に渡って続けて来られた低温科学研究所の福井学教授にお話を伺いました。

微生物が気候変動に与える影響

私は主に湖沼や土壌、特に寒冷圏での微生物の役割を研究をしています。目に見えないほど小さな微生物が、地球全体の気候変動とどのようなつながりを持っていると思いますか?いくつか例を挙げてみます。

微生物は、植物や動物の糞・死骸などの有機物を分解しますが、その速度は一般的に温度が高いほど促進されます。つまり温暖化が進むほど微生物の分解は進む傾向にあります。このとき微生物は、周囲の酸素を消費して分解を行うので、いずれ酸素が少ない水域ができてくるんですね。これを、「嫌気的な環境が発達する」と言います。嫌気的な環境では、微生物は分解によってメタンガスを排出するようになります。メタンガスは二酸化炭素に比べて約25倍の温室効果を持つので、大気中へのメタンガスの排出量が増えると温暖化がさらに加速することになります。

また、例えば北極域のシベリアやアラスカでは、永久凍土の下にかつての微生物が作り出したメタンガスが多く蓄えられています。そのため、温暖化で永久凍土が溶けることによっても、メタンガスが大気中へ放出される恐れがあります。

実際には、これらのメタンガスがそのまま大気中に入っていくのか、それとも何らかの微生物の消費によってある程度バランスが保たれているのかなど、未だ不明な点も多く残っています。あとでご紹介する「赤雪」という特殊な現象もあります。これらの複雑なつながりを一つずつ紐解いていくのが、気候変動における微生物研究のひとつの大きな目的です。

微生物を調べる方法

未知の微生物を調べるためには、もちろん顕微鏡で覗いたり、培養して増やしたりもしますが、それだけでは不十分です。まず注目するのは、微生物の体の中に含まれるリボソームというタンパク質を合成している場所です。このリボソームの遺伝子を解析することによって微生物の系統関係がわかったり、それらが環境中にどれだけ生息しているかがわかります。

次に知りたいのは、その微生物にどんな機能があり、周囲の生態系とどのようなつながりを持っているかです。これを知るには微生物のゲノム自体を解析することが必要で、これはなかなか大変です。例えば、土壌には数万種類の微生物が生息しているので、その中から一つ一つの微生物のゲノムを再構築する必要があります。現代では、バイオインフォマティクスという技術を使って完全長ゲノムを解析し、その要素を丹念に調べていきます。

赤雪に見られる生態系

私は、2006年に第47次南極観測隊に参加しました。その際に南極の沿岸地帯を歩いていると、不思議な現象を見つけました。

真っ白な氷河の末端に赤く染まっている部分があったのです。不思議に思って試料を採取して顕微鏡で見ると「赤雪」と呼ばれる現象でした。赤雪というのは、藻類が夏の極域の強い紫外線から自らのDNAを守るために赤色の色素を産出し、サングラスのように紫外線をカットする現象です。赤色はアスタキサンチンというカロチノイド系の色素によるものです。

赤雪は、気候変動とも密接な関係があると言われています。通常太陽光を照り返す白い氷上に色がつくことで、積雪や氷河の融解が加速する可能性があります。その赤雪の観測できる期間が、近年増えているという報告もあります。

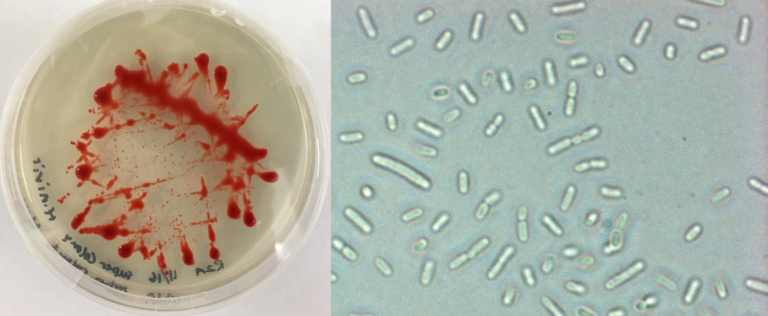

面白いなと。藻類がいるということは、藻類が生産する有機物を食べる微生物も生息しているはずです。そこで研究室に持ち帰って遺伝子を調べてみると、実際に従属栄養性のバクテリアが多く生息していることがわかりました。それから約10年後、単離培養にも成功し、「ヒメノバクター ニビス」という新種として登録しました。「ニビス」とは雪という意味で名付けました。低温科学研究所ならではの成果になったと思っています。

でも、どうして何もない氷上に、こうした生態系が育まれているのでしょうか。疑問に思って一緒に南極観測を共にした地球有機化学者と調べてみました。すると、海洋でオキアミなどを食べた鳥が飛んできて氷上に糞を落とすんですね。そこに含まれている有機物や栄養塩がもとになって、赤雪の生態系が支えられているということがわかりました。

微生物は生態系の中の鍵になる生き物です。まさに、周囲の様々な生物とのつながりが可視化された瞬間です。こういう発見は本当に面白いです。

多様な湖とその一生

私が研究対象としている湖は、北海道ではオコタンペ湖、旭岳の姿見の池、釧路の春採湖などです。道外では山梨県のみずがき湖、台湾の翡翠水庫湖などでも調査を行っています。

湖は「小宇宙」と呼ばれることもあるのですが、海と比べてコンパクトで独立しているので、生態系の仕組みを明らかにする上で比較的都合の良い場所です。湖で得られた知見が海にも応用できればと思って好んで研究しています。

また、湖は全く同じように見える場合でも、その内実は非常に多様です。栄養塩が少ない琵琶湖のようなものもあれば、千葉県の手賀沼のように汚濁が進んだ湖もあります。春採湖の場合は海水と淡水が混ざっているので、その中でどのような生態系が存在しているのかということが問題になります。

そうした様々な観点があるので、この湖の特徴はどうなんだろうと考えながら調査するのも楽しいですよね。

1951年に北海道大学の湊正雄博士が書いた「湖の一生」という本があります。長い年月の間に湖が広がり、最終的には湿原になったり、陸になったりする子ども向けの本です。まさにその通りで、今私が調査しているのは湖のどの段階なのだろうかという視点で見ると、長い地質年代の中での湖の特徴が見えてきたりもするので、それもまた楽しいです。

広く深く見ることで、時の流れを知る

地球の環境は、誕生以来46億年かけて少しずつ今の状態へと変遷しました。およそ40億年前に最初の生命が誕生してからは、生物と地球環境は共進化しながら変化してきました。その結果として、現在の多様な地球環境が存在しているわけです。

つまり広い地球全体に目を向け、その中に存在する多様な環境を丁寧に調べることで、人類が存在もしなかった遠い過去の情報を得ることにもつながるということです。実際に私のフィールドは北極から南極まで含んでいますので、例えば地球が全球凍結したスノーボールの時代のことも微生物は語りかけてくれているかもしれません。そう考えると、南極の雪氷域での研究というは気候変動対策への示唆をも与えてくれるのではないかと。そういったことを考えながら、日々楽しみながら研究しています。

アマゾン型と警視庁型の研究

日本の物理学者(で北大で初めて人工雪を作った)中谷宇吉郎博士によると、研究には2つのスタイルがあります。目星がついている犯人を追い詰めていく「警視庁型」と、何がいるかもわからない未踏に飛び込んでいく「アマゾン型」です。私はこれまでに、温泉、海、深海の熱水噴出孔、そして寒冷地、湖沼とさまざまな場所をフィールドとしてきました。まずはアマゾン型の研究で新しい微生物と出会い、そこから警視庁型の研究に結びつけて仮説を検証していくというスタイルを好んでいます。

私は定年まであと2年です。若い人にはぜひ、教科書だけにとらわれず新たな常識を作っていって欲しいと思いますし、私自身も残された2年間でアラスカの永久凍土地帯に行ってみたり、北海道内のフィールドに出かけていって新たな挑戦をしたいと思っています。

(文: 株式会社スペースタイム)

2024年9月19日公開