北極と大西洋に挟まれた世界最大の島、グリーンランド。その土地の約3分の2は北極圏のなかでも北側に位置し、氷床面積は南極に次いで大きいことが知られています。近年の地球温暖化により、その氷床が急速に融けています。北極域研究センターのエヴゲニ・ポドリスキ准教授にグリーンランドの氷河・氷床とクジラの研究についてお話を伺いました。

局所的かつ地球規模の影響をもたらすグリーンランドの氷床融解

地球温暖化は北極や南極だけでなく、世界中の山々で氷河・氷床の融解を引き起こしています。なかでも北極域では温暖化と氷河・氷床の融解が最も速く進んでいます。グリーンランドはその面積の約4分の3が永久氷床に覆われていますが、南極と違うのは多くの人が住んでいることです。そのため、グリーンランドの氷が融けると、世界の海面上昇が加速するだけでなく、現地の人々の生活に決定的な影響をもたらします。

あるバングラディッシュからの留学生との会話も思い出します。「バングラディッシュは雪や氷とはかけ離れた国なのに、氷河・氷床融解の影響を最初に受ける国の一つだ」と話していました。つまり、温暖化における氷の動態を理解することは、誰にとっても大事なことなのです。

氷河を観測する新たな方法

従来、氷河の研究は、ゆっくりとした変化に着目することで、流体としての性質を調べてきました。ですが、地震学者にしてみれば、氷は振動に対して固体として振る舞うため、「流体」として捉えることはある意味間違っています。過去20年間、氷河は地震ならぬ「氷震」(icequakes)を頻繁に起こしていることが明らかになってきました。また、氷河の割裂、分離、滑りといった、振動を生み出すメカニズムも分かりつつあります。私はこの分野で地震学の手法や装置を応用し、他の方法では困難な解析を行い、より完全で包括的な理解を目指してきました。この「雪氷圏地震学」は、新しい分野であり、私の研究のテーマでもあります。

地震計で氷河の動きを捉える

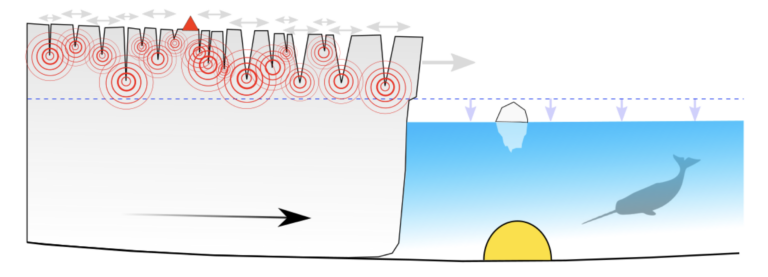

グリーンランドで何シーズンか調査を続けるうちに、氷河が滑ることによって振動エネルギーが継続的に放出されているのではないかと考えるようになりました。地殻プレートがゆっくり滑って起こるスロー地震と同じような現象です。ですが、1時間に数百回もの氷震が重複して起こるため、一体どうやって私の仮説を証明すれば良いのか分かりませんでした。

ある時、海底地震計(OBS)がこの問題を解決してくれると思い、同僚と共にOBSを導入し、氷河の底の動きを解析しました。OBSは氷河の末端近くの海底に設置し、設置期間を通じて海底の振動を記録し続けます。その結果、驚いたことに、氷河の移動速度と振動音の間に明確な相関関係があることがわかりました。この方法は、氷河の動きをモニタリングし、より正確なモデルを構築するために有効であることがわかったのです。

氷河からイッカクの研究へ

鯨の一種でイッカクという動物がいます。北極域の固有種で、氷が多い海域に生息しています。アクセスしづらい場所にいるため、彼らの生態やライフサイクルは良く分かっていません。ところが、私がグリーンランドに観測に行くと、毎回と言って良いほどイッカクに遭遇するのです。これは彼らの生態を研究するまたとないチャンスだと思いました。例えば、私たちが使っている海底地震計はイッカクの声を記録できます。実際、イヌイットの狩猟民族の助言と協力を得て、氷河近くでのイッカクの声を離れた場所から記録することができました。ですが、本当に彼らの行動を知りたいと思えば、やはり近くに行って観測するしかありません。そこで最近、グリーンランド天然資源研究所との共同研究で、3ヶ月にわたって標識をつけたイッカクの行動観察を行いました。そのデータに私たちの解析技術を適用し、1日単位の行動パターンやシーズンをまたがる行動パターンを調べることもできました。これは海洋動物の行動を解析できる新たな手法であり、他の研究者がこの方法を取り入れるきっかけになればと思います。

偉大な自然からインスピレーションを得る

私はグリーンランドや大西洋といった広大な寒冷地で研究をしています。そのような環境に身を置くと、人間の小ささや脆(もろ)さを感じずにはいられません。人間がつくることができないような巨大な氷山や氷河、山々や海など、地球上で最も驚くべき光景を目にすることができるので、私はフィールドに出ることが好きです。一方で、人間活動に起因する地球温暖化もグリーンランドでは特に目立ちます。私が北海道大学で働き始めたのは7年前ですが、私が研究を続けている氷河は11メートル以上の厚みに相当する氷を失いました。変化の大きさに驚くばかりです。

フィールドにいると、自然の壮大さに謙虚な気持ちになります。ですが、波が荒くて船が揺れる時は船酔いしますし、現実的な問題もありますね。荒天で観測機器が失われたり、壊れたりといったこともありますので、研究にも影響します。でも、そういったことは織り込み済みですので、翌年か翌々年には再チャレンジできるように最初から計画しています。いずれにしてもフィールドでの研究は楽しいですし、特に私たちの使っているセンサーは、氷山の音からクジラや鳥の鳴き声、ヘリコプターや船の音まで、あらゆる音を検出するので楽しいですよ。

未来の研究者へ

私が唯一言えることは、人生はあまりに面白いので、一つの分野に留まる必要はないということです。新しいことに常に好奇心を持っていられると良いですね。

研究における私の哲学は、「私たちは宇宙が自分自身を見つめるための手段である」ということです。そして、私たちは、それ自身は無意識な膨大な数の原子から成り立っているということです。有名な天文学者カール・セーガンが言ったように、「私たちは星のかけらから出来ていて、そして私たちは宇宙がそれ自身を知るための手段」なのです。私は、知識を得ることは原子の前世を知ることだという、この考え方が好きです。

ITから環境地震音響学へ

私はモスクワでIT専門の高校を卒業しました。その後、世界を見たいと思い、モスクワ国立大学で地理学を学びました。大学時代、沢山のインターンシップの機会がありましたが、そのうちの一つがロシア北部の鉱山でのインターンでした。その鉱山で「雪崩は金曜日に起こりやすい」という奇妙な問題に取り組んだのです。その結果、鉱山の爆破作業は金曜日に行われることが多く、その振動が雪崩を引き起こしていることが分かったのです。これが地震と氷河を扱う私の研究の始まりだったと思います。日本は地震が多く、北部では雪も多いことを知っていましたので、日本に興味をもつきっかけにもなりました。そこで、博士課程は日本で学び、その後ヨーロッパで研究しましたが、北海道大学で働くために再び日本に戻ってきたのです。

(文:Sohail Keegan Pinto)

2023年1月19日公開