黄砂や森林火災から発生する「大気エアロゾル」という目に見えないごく小さな微粒子が、私たちの生活に大きな影響を与えています。北極域研究センターの安成哲平特任准教授は、大気エアロゾルを観測から数値モデリングまで様々な研究方法を使って分析し、気候や私たちの健康に与える影響を研究しています。今年発表した論文で注目を集めた安成さんに、気候変動と大気エアロゾルの関係についてお話を伺いました。

大気エアロゾルとは

私は、大気エアロゾルという大気中に浮いている微粒子を観測し、その影響について研究しています。大気エアロゾルとは大気中にあるさまざまな微粒子の総称で、日本に春に飛来する黄砂や、海水に含まれる海塩が空中に舞ったもの、火山の噴火からの硫酸塩エアロゾル(前駆物質ガス含む)、森林火災から出てくる煙の中に混ざったブラックカーボン(黒色炭素)やオーガニックカーボン(有機炭素)、人間の活動で工場から排出される煙などにも含まれます。

大気エアロゾルが私たちに与える影響は、大きく分けて2つあります。一つは、大気中の微粒子が太陽の光を散乱したり吸収したりする効果によって気温を変化させたり(雲や雨の変化にも間接的に関与したりもする)、雪の上に降り積もって雪を汚すこと(snow-darkening effect)で雪が溶けやすくしたりするなど、気候や環境への影響です。もう一つは大気汚染で、PM2.5(2.5マイクロメートル以下の微粒子)を含む大気エアロゾルが体内に吸い込まれることで、健康への影響が懸念されています。

私は、実際に空気中にあるPM2.5を観測する装置を設置したり、コンピューターを使って地球全体の大気エアロゾルの流れをデータ解析から可視化したりと、ありとあらゆる手法を導入して調査しています。

国境を越える大気汚染に備える

北海道を含む東北以北の地域は、シベリアの森林火災によって国境を超える越境大気汚染が頻繁にあることを、我々の研究グループが明らかにしてきました。今後、地球温暖化が進めば、森林火災がますます多くなると懸念されており、越境大気汚染の常時観測が不可欠です。私は、北大に着任した当初から、北大を北日本で大気質(air quality)の常時観測拠点にしたいと考えて、そのための観測機器の増設や運用・管理に関わってきました。

大気エアロゾルの大規模な観測は、アメリカ航空宇宙局(NASA)が運用しているAERONETという世界中に設置された観測拠点で行われていますが、私とNASAで2015年に北大工学部の屋上にその拠点の一つを設置して共同で運用しています。日本国内に11か所ある稼働中の観測サイトのうち、北大のサイトは、北海道では唯一のAERONET観測地点です。また2017年には、国立環境研究所(環境省)と共同で、地上から上空までの大気エアロゾルの鉛直方向の情報が取得できる地上ライダーを同じく北大工学部に設置し、運用に関わっています。

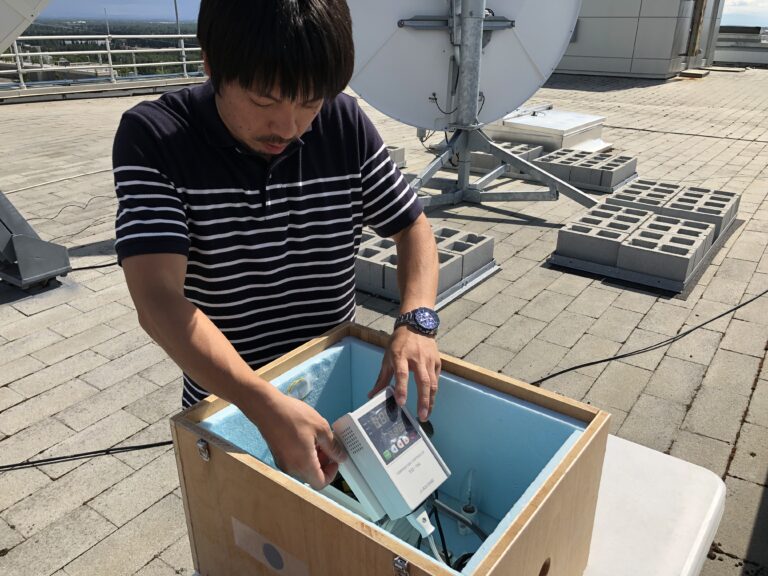

2022年には、北極域研究センターの建物の屋上に、ブラックカーボンや、各種大気ガス、そして、我々の研究グループで開発した寒冷地仕様のPM2.5測定装置の商用版(上写真)の設置を行い、様々な大気中に含まれる物質の項目を測定しています。ここは今後、共同研究で外部の研究者も観測機器を設置できるようにすることを想定しています。

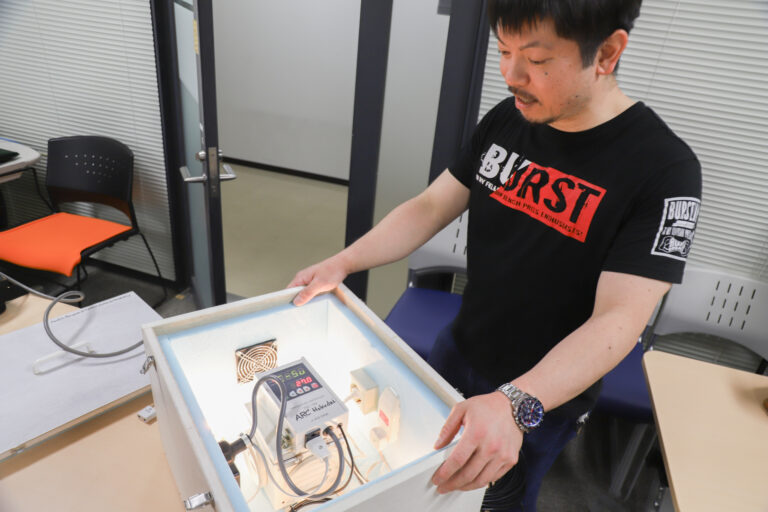

寒冷地仕様のPM2.5測定装置は、外側は断熱箱です。断熱箱に2か所穴が開いていて、中の防水ファンが回って空気を強制的に流して、箱の真ん中にあるPM2.5センサーに外の空気を運び測定します。シベリアやアラスカだと、冬季には外は-40度、-50度くらいの極寒になることもあり、気温が低すぎて計測器がすぐ壊れてしまう心配があります。そこで、60Wと25Wの白熱電球を断熱箱の中に入れ温度コントローラーで自動で制御できるヒーターを付けて、電球がついたり消えたりして装置の中をプラスの温度に温かく保てるようにしました。一般的な固定式のPM2.5の計測装置は非常に高額で数百万円位しますが、我々が開発して作った装置は市販のセンサーなどを組み合わせて十数万円程度で、非常に安価にできました。シンプルな装置なので、壊れた際の修理も簡単です。

最近のPM2.5の観測では、2022年、2023年の夏に我々の研究で北極域のグリーンランド北西部にあるカナックという村で、寒冷地仕様のPM2.5測定装置を夏季に短期間設置して測定しました。大気汚染の観測は人の多い中緯度地域は多く実施されていますが、北極など高緯度域はかなり観測が少ない状況です。カナックも日本の北極域プロジェクトなどで長い間、氷河や海洋などの研究はされていましたが、大気質の研究はほとんどされていない場所でした。カナックには約600人の住民がいて、このような北極域の人々においても、SDGsの「だれ一人取り残さない」という観点から、大気環境の情報をしっかり提供したいと思い、私はここでPM2.5を測定しようと決めました。

観測当初は、カナダで大規模に起こった森林火災の越境大気汚染の影響を評価したいと考えていました。ところが、2022年の観測時期にたまたま村の焼却施設が稼働していなかったために外でゴミを焼却しており、そのごみ焼却時の煙から出るPM2.5を非常に顕著にとらえることができました(※2)。この時は短期間のPM2.5の計測のみだったので、2023年夏にカナックを訪れ観測をしました(私自身は、2022年の夏は、フライトの相次ぐキャンセルでカナックまで行けなかった)。カナックの住人の方々にはもっと長く、年単位でPM2.5の観測データを提供したいと思ったのですが、我々のPM2.5測定装置はトラブル時の現地メンテナンスが必要という課題がまだあるため、現時点では仮に、米国製のPurpleAirという別のPM2.5センサーを代わりに設置し、現在カナックの人々など誰でも見られるようにして観測データを公開しています。将来的には、我々の装置の改良版で安定した観測データを提供したいと思っています。

森林火災が世界に及ぼす影響

地球全体の大気エアロゾルの動きやその影響についても研究しています。最新の研究では、気候モデルというものを使って数値シミュレーションをして、もし仮にシベリアの森林火災が増えた場合、大気汚染が増えることで、気候や健康へどう影響するかを評価し、さらにその大気汚染の影響を受けての死亡数変化の推定、そしてこれらが経済的にどのような影響まであり得るのかについて初めて明らかにしました。(※3)

論文では、シベリアの森林火災は2003年から2010年の火災関連データを見てみたところ、特に2003年が活発で、一方で2004年は火災が少ない状況でした。そこで、2004年を基準として、2003年との比較に加え、さらに今後より大規模な森林火災が発生した想定で2003年の2倍の火災規模で大気エアロゾルが排出された場合の3パターンの排出量を試算し、そこに含まれる大気エアロゾルやPM2.5のデータをもとに気候、健康影響や経済活動への影響を分析しました。

その結果、森林火災からの大気エアロゾルの排出量が2倍になった想定では、現在の気候条件だとエアロゾルが太陽の光を散乱して冷却効果が生まれ、火災発生域や風下域では気温が低下しました。また将来の温暖化条件では、温室効果ガスによる温暖化の効果の方が地球全体としては強く現れますが、シベリア森林火災からの大気エアロゾルの量も増えているので、発生域および周辺域は部分的に温暖化を少し抑制するような効果が見られました。

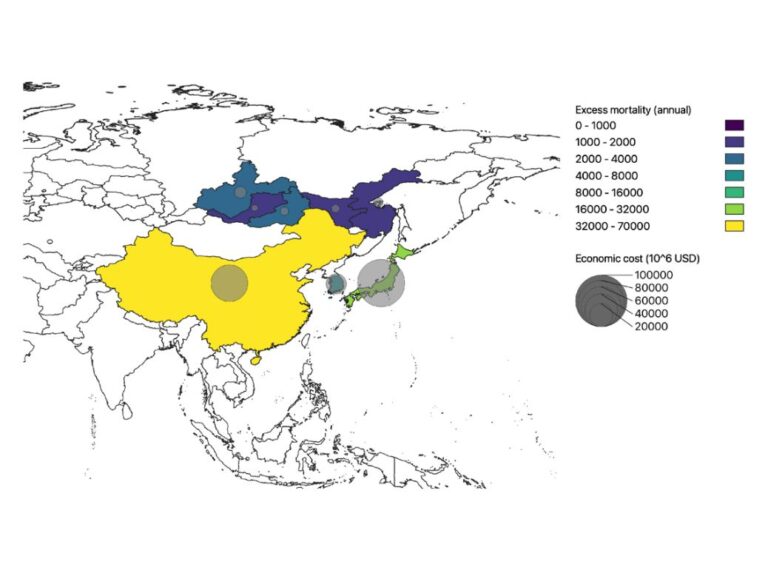

一方でPM2.5による大気汚染の観点から見ると、2003年の2倍の排出量のPM2.5を想定した場合、2004年の基準年と比較すると、中国や日本などを含む風下地域や火災周辺地域では、世界保健機構(WHO)が定める短期曝露の環境基準(24時間平均で15 μg m-3)を超える頻度がより増えてしまい、環境基準の達成率が相対的に下がる結果となりました。2004年と2003年の2倍のPM2.5を想定したケースを比較すると、風下地域の中国や日本では、シベリア森林火災によるPM2.5の増加だけで、年間数万人規模の死者数増加が想定され、それに対応する経済的損失は数百億米ドル規模になることが試算されました。

シベリア域の森林火災増加による大気汚染の変化から、経済的な影響までの一連の流れを評価したのは、この研究が世界で初めてです。時間はかかりましたが、大気科学、気象、気候、環境、経済と様々な分野にまたがる異分野融合研究で成果を出せたことは、大きな意義があると思っています。

今後、温暖化が進んでいく中で、森林火災という言葉がますます身近になると考えています。シベリアは人によっては遠くに感じる場所かもしれないですが、日本からそれほど離れているわけではありません。この研究を通じて伝えたいのは、森林火災の影響が日本でも人ごとではないということです。これをきっかけに、気候変動や、それに伴う森林火災の影響に関心を持ってもらえたらと思っています。

氷に閉じ込められた数十万年前の地球に魅了され

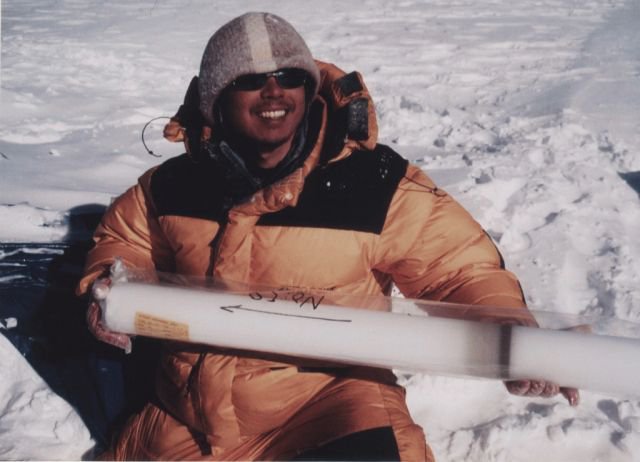

研究の道に進んだきっかけは、高校生の時に、北大の工学部で南極大陸で掘られたアイスコアという円柱状の氷のサンプルを見せてもらったことです。その時に当時の先生が、このアイスコアの中に数十万年前の地球の環境が保存されていると教えてくださり、それにえらく感激したんですね。それまでは建築家になりたかったのですが、それがきっかけで研究者の世界に興味を持ちました。

北大にきたのは大学院生のときで、低温科学研究所のアイスコアの研究グループに入りました。大学で学んだ気象学を活かして、大気に関わる研究がしたいと思い、アイスコアの中に含まれている黄砂など砂漠の砂(ダスト)を調べることに決め、そこから大気エアロゾルの研究に携わり始めました。

今後、温暖化とともに、極端な気温変化や降雨、大規模森林火災などが起こる「極端現象」が増えてくると言われています。極端現象が起これば災害も起こりやすくなります。森林火災が起こった地域のすぐ近くに住んでいれば人的な被害(災害)につながりますし、風下の地域なら高濃度の大気汚染にさらされる可能性が高まります。森林火災がどういうメカニズムで起こるのか、どうすれば正確に予測できるのかといったことを研究で明らかにすれば、災害や健康被害などを未然に防ぐ対策に役立てられます。極端現象が起こった時に、できるだけ被害を少なく抑えることにつながればという気持ちで研究を続けています。

研究とアスリートの「二刀流」

2017年に研究でロシアのヤクーツクに行く機会があり、一緒に行った同僚の研究者が筋力トレーニング(筋トレ)が趣味で、私も誘われて筋トレを始めました。その後、北大のトレーニングセンターにも一緒に通うようになって、以来7年半ほど筋トレを続けています。その中で目標が欲しくなって、去年の春から札幌市内のパワーリフティングのジムにも選手として所属させていただき、普段は週に4回ぐらい、早朝にジムで練習をしています。トレーニングに全力で取り組むと、そのあとの研究でも集中できて、相乗効果をもたらしています。選手登録後は、パワーリフターとして昨年初めて全国大会(日本グランプリ)にも出場し、今年11月に二度目の日本グランプリ(全日本教職員パワーリフティング選手権同時開催)に出場しました。全日本教職員パワーでは74 kg級で日本4位となり、日本グランプリは74 kg級・マスターズ1で10位となりました。40代で日本で階級上位、50代で世界大会に出場するのを目標にしています。

パワーリフティングの上達法をいろいろな人に聞きましたが、全員に同じことを言われました。「続けること」、それが一番強くなる秘訣だそうです。これは、研究にも通じることだと思います。いずれ本職の研究と、筋トレ・筋肉系の仕事とを繋げたいとも思っています。これからも筋肉系研究者として、研究と筋トレの両輪でがんばります。

(文:齋藤有香)

2025年1月31日公開

※1 Yasunari et al., 2018, Scientific Reports, doi: 10.1038/s41598-018-24335-w

※2 Yasunari et al., 2024, Atmospheric Science Letters, doi:10.1002/asl.1231

※3 Yasunari et al., 2024, Earth’s Future, doi: 10.1029/2023EF004129

※4 Yasunari et al., 2024, Earth’s Future, doi: 10.1029/2023EF004129