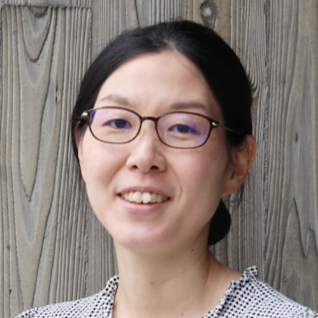

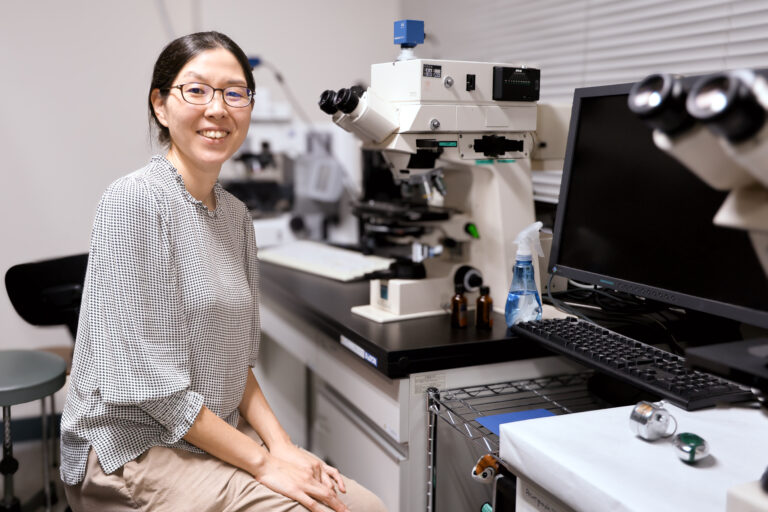

深海の熱水活動域に生息する微生物は、光が届かない過酷な環境下でも、海底から噴き出す熱水に溶け出している化学物質を利用してエネルギーを生み出しています。水産科学研究院の美野さやか助教は、深海から新種の細菌を発見し、温室効果ガスを削減する取り組みに活かそうと考えています。また、気候変動が深海の微生物の環境にどう影響するのかにも注目しています。深海にすむ生物の驚くべき生態とその魅力について、お話を伺いました。

深海の極限環境に生きる微生物

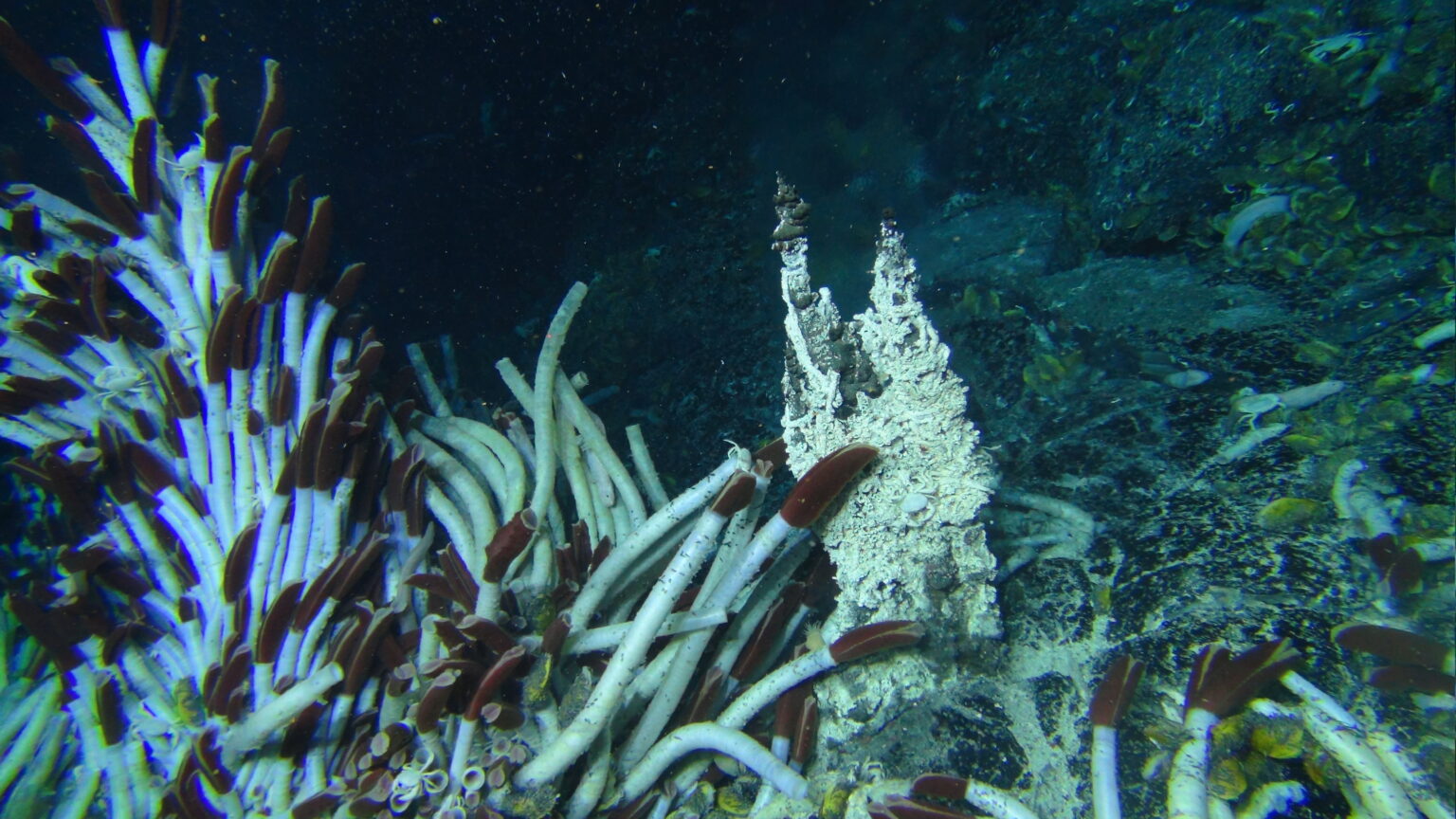

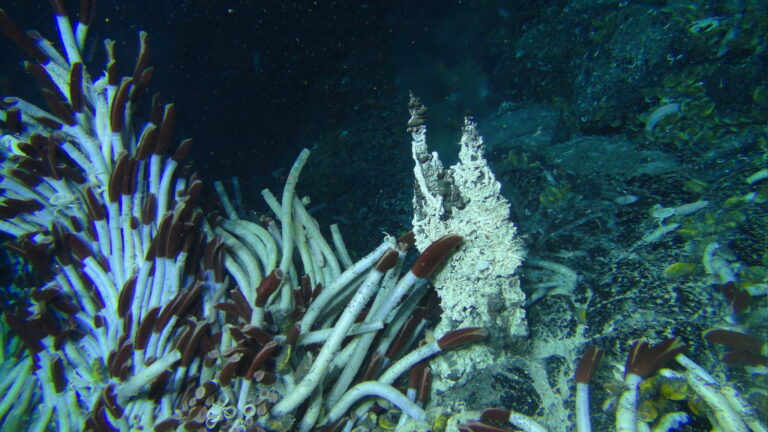

私は深海底熱水活動域に生息する微生物の研究を行っています。深海底熱水活動域とは、海水が海底のマグマ活動によって温められ熱水となり、海底の裂け目から噴きだしている領域のことです。非常にユニークな環境で、光が全く届かないために特別な生態系が存在し、そこでしか見られない生き物がたくさんいます。

研究は、深海調査ができる潜水艇を持っている研究機関と共同で行うことが多いです。水深1000mや、2000mを超えるようなところからサンプルを採取します。

深海底熱水活動域にいる特殊な微生物は、熱水に含まれる化学物質を利用してエネルギーを得ています。私は、二酸化炭素(CO2)を炭素源に、硫黄や水素などをエネルギー源として使える微生物を対象に研究していますが、最近は、温室効果ガスである亜酸化窒素 (N₂O) を使って増殖する微生物にも注目しています。私たちの研究で、熱水活動域にすむ微生物にもN₂O(亜酸化窒素)を還元して無害な窒素ガスに変える能力があることがわかってきました。こうした特性を、環境問題の解決に活用できないかと考えています。

温室効果ガスを減らす新種の微生物

N2O(亜酸化窒素)は、⼆酸化炭素、メタンに次ぐ温室効果ガスであるとともに、紫外線などの物理作⽤により酸化され、オゾン層を破壊してしまう物質になることが知られています。N2O(亜酸化窒素)は産業革命以降、世界経済の成⻑に必要な⾷料や⼯業⽣産の増加とともに増えています。例えば、農業では窒素肥料を使用することでN2O(亜酸化窒素)が排出されますし、カーボンニュートラルとされるバイオマス燃料の燃焼でも発生します。これにより、地球の自然環境におけるN2O(亜酸化窒素)のバランスが崩れ、温室効果ガスとしての影響が増大しています。N2O(亜酸化窒素)の削減は、世界規模で取り組むべき課題です。

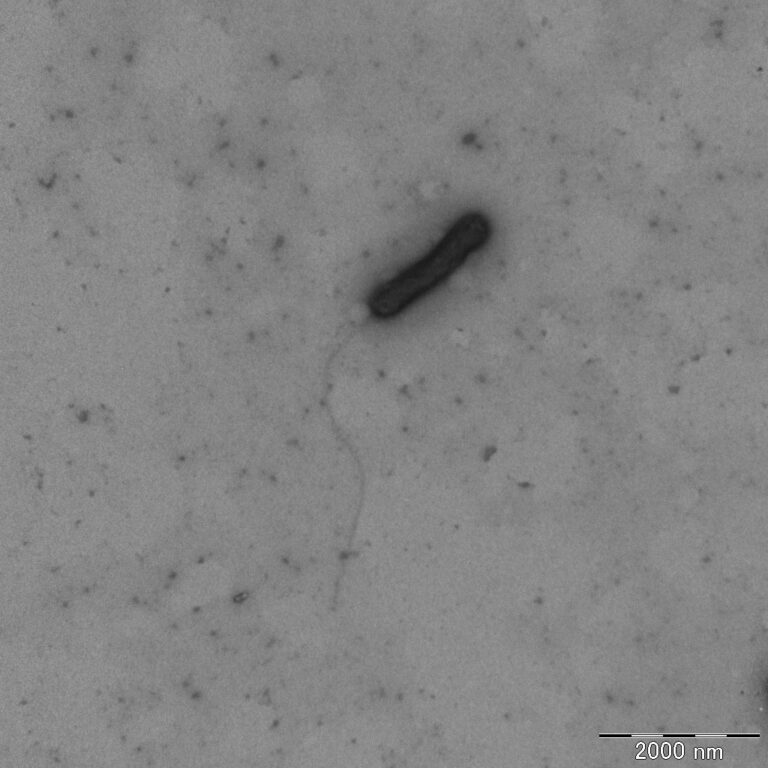

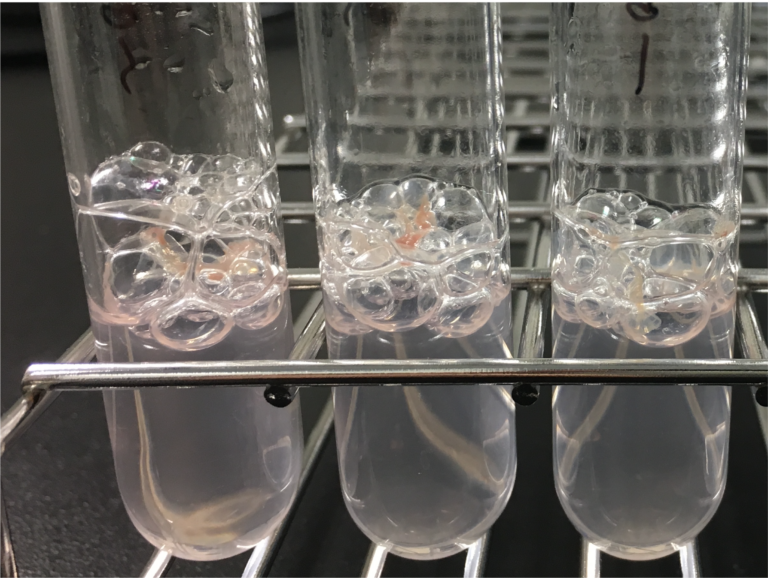

私たちは、日本近海の沖縄トラフ深海底熱水活動域から、高温環境で生きられる好熱性細菌の新種を発見しました。培養実験の結果、これまでに発見されていた近縁種と比べて、新種の細菌はN2O(亜酸化窒素)を還元する能力が高いことがわかりました。この細菌は、自分の体を作る炭素源に二酸化炭素(CO2)を利用できるので、CO2(二酸化炭素)とN2O(亜酸化窒素)の2つの温室効果ガスを同時に削減できる可能性があります。

深海底熱水活動域は未発掘の微生物資源の宝庫で、温室効果ガスの削減効果が高い微生物や、他の微生物が不得意な条件で高い能力を発揮する微生物はきっとまだまだ存在すると思います。そうした微生物を探索することや、それらの微生物特有の分子メカニズムを解明することで、微生物を活用した環境浄化技術も夢ではありません。微生物自体を使用する方法や、微生物が持つ酵素を利用する方法などにより、こうした技術が実現すれば、亜酸化窒素の排出削減に大きく寄与することが期待されます。

広い海にたゆたう微生物の行方

また、私の研究は微生物の「分散」にも焦点を当てています。微生物は、その小さなサイズと大量の個体数ゆえに、地球上のあらゆる場所に分散すると考えられていました。しかし、実際には分散する領域には制限があり、地理的な隔離によって種分化が進むことが分かってきています。微生物は海流によって流されるので、海流の変化は微生物同士の交流や分散に影響を与える可能性があります。

海流は、海洋の酸性化や温度上昇、酸素が海水に溶け込んでいる量の変化で大きく変わります。私は、浅海と深海の熱水孔環境での微生物の分散や進化などに関しての研究も進めています。このような研究を継続的に行うことで、気候変動による海洋環境の変化が、微生物の多様性に与える影響を理解することが必要だと感じています。

地球の圧倒的な力強さ、神秘を感じる深海

フィールドワークでは、沖縄トラフやマリアナ海域など、深海調査の研究航海に参加し、無人潜水艇や有人潜水艇でサンプルを収集しています。有人潜水艇は一度に数人しか乗れないのでなかなか機会が限られますが、一度だけ、私もアメリカの有人潜水艇で水深約2500mまで潜航したことがあります。海底には、チムニーという噴出した熱水が冷却されてできる煙突状の構造物があり、その周辺には独特の生態系が形成され、奇妙奇天烈な生物が生息しています。巨大なチムニーとそこから勢いよく噴出する熱水を見て、日常生活では経験しないような地球の圧倒的な力強さ、鼓動を感じましたし、自分自身も力をもらいました。

微生物の大きさは2~3マイクロメートルで、肉眼では見えないので、何が採れているかすぐにはわかりません。どんな微生物が入っているのかワクワクしながらサンプルを実験室へ持ち帰り、温度条件をいくつか変えながら、微生物の培養実験をします。深海の熱水活動域から新しい微生物を発見することは非常に興奮します。特に、今まで報告されていない代謝を持つ微生物が自分の手元で育つ瞬間は、世界で自分だけが知っている新たな発見を手にした喜びを感じます。

チューブワームに魅せられ研究者の道へ

私は幼少期から生物が好きで、外に出て虫などを捕まえたり、観察するのが好きでした。深海の熱水孔環境はあこがれの場所で、きっかけは、テレビの映像で、チューブワームを初めて見た時でした。本当に奇妙な形で、体は筒状で赤いエラがついていて、熱水孔環境の周りにたくさんいる、最大2メートルくらいまで成長するミミズの仲間です。体の中に微生物を飼っていて、その微生物に栄養となる有機物を作ってもらって生きている生物です。気持ち悪いと思う人もいると思いますが、私は見たこともない生き物の姿にあこがれました。実際に自分が深海に潜ってチューブワームの群集を見た時も、非常に印象的で、人知れず海底の暗黒環境に適応するすべを身に着けてきた生物の驚異を改めて感じました。

私の研究は、微生物の重要な役割を理解し、環境問題解決への新たな道を切り拓く可能性を秘めています。微生物の存在が地球の生態系を支えていることを忘れてはなりません。私は、この縁の下の力持ちである微生物の重要性を広く知ってもらい、研究を通じてその役割を明らかにしていきたいと考えています。

若い研究者や子どもたちには、好奇心と興味を持ち続け、自分の五感で理解できるように、外に出ていろいろなことにチャレンジしてほしいと思っています。

北海道の自然で気分転換

研究が行き詰まったときには、北海道の美しい自然を楽しむことでリフレッシュしています。特に、水産学部のある函館キャンパスから車で40分ほどにある、七飯町西大沼の日暮山からの景色が好きで、心を落ち着けることができます。北海道の自然環境は、私が研究を進める上での大きな支えとなっています。海に行くと、自分がちっぽけな存在だということを痛感します。こんな小さな自分でも、研究で社会に貢献できることがいいなと思っています。

それから、サンプル採取のために乗船すると、多様な分野の研究者が乗り合わせます。大型生物、地質、熱水の化学組成を研究する方など、さまざまな分野の研究者とのコミュニケーションは、研究室に閉じこもっていてはできない経験で、この研究の醍醐味の一つだと思います。

北大は、やりたいと声をあげれば誰かがサポートしてくれる雰囲気があります。学生のころから、いま教員として働く中でもずっと協力的な環境だと感じますし、意見も述べやすく、ささいなことも相談できるというのは北大の魅力だなと思います。

(文:齋藤有香)

2025年6月27日公開