海の食物連鎖のなかで重要な役割を担うプランクトン。その海洋プランクトンに異変が起きているといいます。気候変動が海洋プランクトンの分布や生態をどのように変え、そして私たち人間を含む高次の捕食者にどのような影響をもたらすのか、水産科学研究院の松野孝平助教にお話を伺いました。

小さなプランクトンの大きな役割

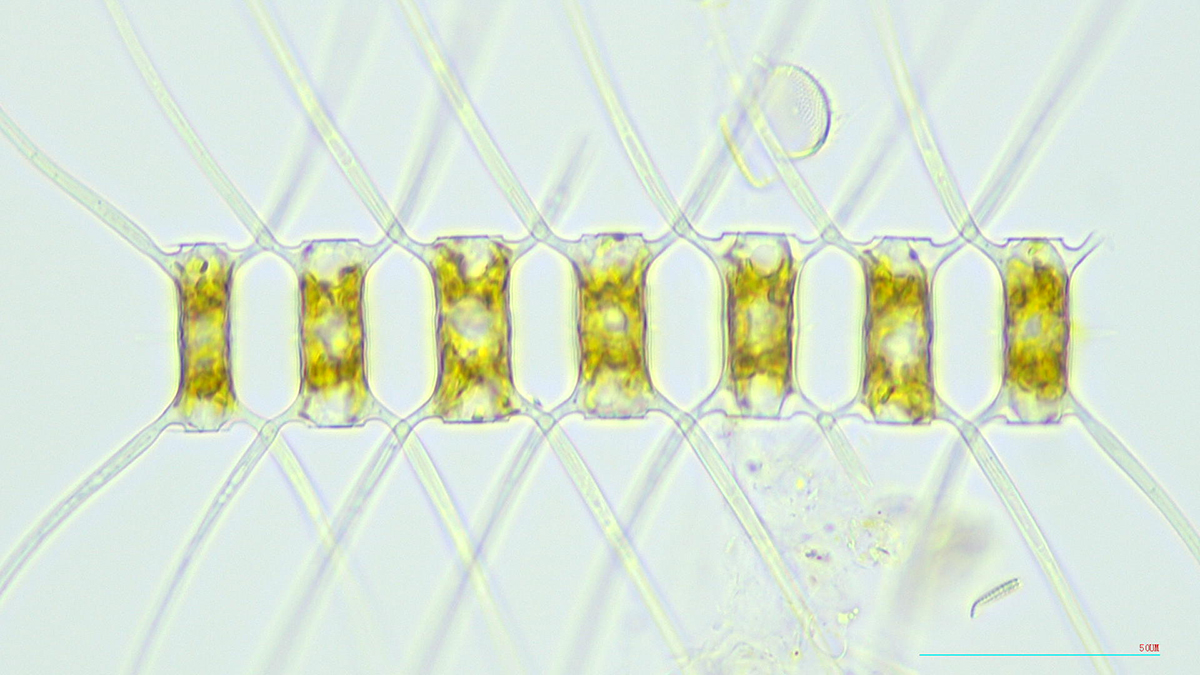

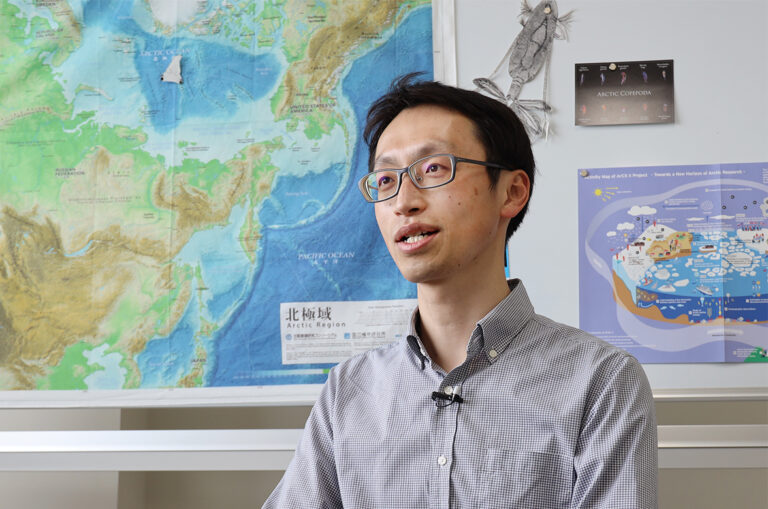

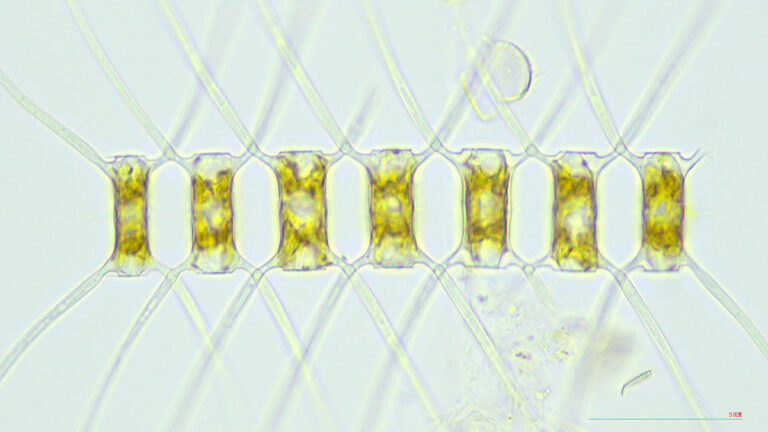

私は北極や南極といった極域において、気候変動が海洋プランクトンにもたらす影響を研究しています。そもそもプランクトンがどういう生物かというと、小さくて遊泳能力が低く、基本的に流されていくだけの漂っているような生き物です。魚のように海流に逆らって移動できませんので、気候変動によって海の流れや環境が変わると、その影響を直接的に受けます。つまり、プランクトンは気候変動の影響を観測しやすいという特徴があります。

もう一つ重要なことは、植物プランクトンは光合成によって無機物から有機物を合成する能力があることです。その植物プランクトンが動物プランクトンに捕食され、動物プランクトンは魚に捕食され、魚は鳥などより高次の捕食者に食べられます。小さなプランクトンが基礎生産者として海の生態系を支えているのです。その先には、海産物を食糧とする私たち人間もいるわけで、プランクトンと私たちはつながっていると言えます。

プランクトンが映し出す気候変動

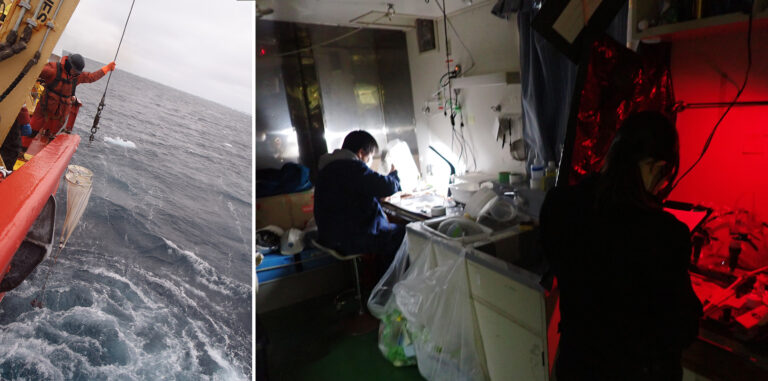

今、北極域の氷が温暖化によって急速に減少しています。海氷の減少や氷河の融解水の流入によって海の環境が大きく変わるはずで、そのような変化がプランクトンに与える影響を調べています。実際に北極海に行ってプランクトンを採取し、その数や種類を継続的に調査しています。現在は衛星観測や数理モデルによる研究も盛んに行われていますが、海の中のプランクトンのことは現場に行かないと分かりませんし、フィールドワークは私の最も得意とするところでもあります。

私は太平洋に近い北極海、チャクチ海を中心に調べています。この海域では、太平洋の暖かい水がベーリング海峡を通じて北極海に流れ込んでいることが分かっています。この流れが近年強くなっており、太平洋の動物プランクトンがチャクチ海に大量に流入していることが分かりました。流入による動物プランクトンの増加が、魚など捕食者の生産性を高めたり、また、もともと北極海にいた固有種のプランクトンを駆逐する可能性も示されました。さらに、動物プランクトンの一種であるカイアシ類は、流入先の北極海で産卵・孵化していることも私たちの研究で明らかになりました。今後、海氷の減少が進み、太平洋産種の流入が増えて定着すれば、アザラシやホッキョクグマへの影響も含め、現地の生態系を大きく変えてしまうことも考えられます。

未開のプランクトン研究

実は、気候変動とプランクトンの関わりをテーマにした研究は少ないのが現状です。プランクトンの研究は現地に行く必要があるので大変ですし、気候変動との関係を調べようとすると、20年、30年という単位でデータを蓄積する必要があるので、時間がかかり、大変地味な研究です。だからこそ、まだ誰も発見していないことも多く、私は面白いと思って取り組んでいます。

最近になってようやくデータが増えてきた状況ですが、昔のデータが限られるので、気候変動との関連を見るのは容易ではありません。逆にいうと、今私たちが北極や南極のプランクトンを調べておかないと、10年後、20年後に比較ができないことになりますので、今しっかりと調査しておくことが大事だと思っています。

海氷融解の早期化がもたらすもの

北極海への入り口となる北部ベーリング海は、プランクトンが豊富に生息していて、ズワイガニ、タラバガニ、マダラなどの世界有数の漁場になっています。この海域は、例年12月から4月にかけて海氷に覆われますが、2018年の春は海氷が例年より1ヶ月ほど早く溶け、さまざまな生物に影響が見られました。特に魚類、鳥類などが死んだり、栄養状態の悪化が報告されました。ただ、なぜ海氷が早く溶けるとこのような生物影響が出るのかは謎でした。

私たちは、2017年と2018年に北海道大学水産学部の練習船「おしょろ丸」で実施した北部ベーリング海での調査を元に、この謎の一端を解明することができました。海氷が早く溶けた2018年では、植物プランクトンの大増殖「ブルーム」の発生が遅れていたのです。海氷が早く溶けても、その時期は日光量が不十分だったり、海水が混ざりやすい環境だったりするため、ブルームが起こりにくいと考えられます。ブルームが遅れた結果、植物プランクトンを捕食する動物プランクトンが卵を産む時期が遅れ、それらの成長も遅れて小さな個体ばかりになっていたことが分かりました。これが魚や鳥の成長に影響していたのです。おしょろ丸で継続的にデータをとっていたからこそ明らかにできたことです。ただ、こういった現象が翌年以降にどのように影響するかはまだまだ分かっていません。

自分の世界の小ささを知る

私は高校生の頃から生物が好きでしたし、環境問題にも興味をもっていましたが、プランクトンに興味をもったのは大学の水産学部に入ってからです。1ミリに満たないようなプランクトンに足が20本もあったりして、「生物美」というのでしょうか、すごく理にかなっていて機能的な形をしている。生物の形には全て意味があるということが、研究をすればするほど分かるので、それが本当に楽しいです。同時に研究者としては、できる限りものごとを中立的に捉え、あくまでプランクトンや自然の代弁者でありたいと思っています。

今思いかえせば、若い人たちにはどんどん外に出て行って欲しいと思います。何かに興味をもったら、それに没頭したり、その分野で活躍している先輩や研究者と積極的にコミュニケーションをとるのです。すると専門家の世界が一気に身近に感じられ、逆に自分の世界がいかに小さいかを知ることができます。そういったことを通じて、自分が本当に好きなこと、やりたいことも見えてくると思うのです。それは仕事と結びつかなかったとしても、自分の人生を豊かにしてくれるものだと思います。

フィールドワークの楽しみ

私は現場で調査するフィールドワークが好きですね。そこにいるプランクトンたちを見れば予想していなかった発見がありますし、それが次の研究の芽になっていくことが楽しいです。ただ、準備は大変ですね。いったん船で港から出てしまえば、2ヶ月間、もう積んであるもので頑張るしかないので、本当に準備が全てだと思っています。現地に到着したらほとんど寝る間も惜しんでサンプリングをします。そこが楽しいところでもありますね。

また、船の上では色々な分野の研究者が一緒に生活し、活動しますので、そのような交流のなかからアイディアがたくさん生まれ、共同研究が始まることもあります。海は世界中つながっていますので、閉じた話をするわけにはいかないのです。各国の研究者が一緒に調査したり、データを付き合わせることで全体像が見えてくるということもあります。

文: 南波直樹

2023年9月8日公開