気候変動や地球温暖化は、海洋や陸上の環境に大きな変化をもたらし、その多様な生態系に影響を及ぼしています。環境が変わると、そこに生息する生物の多様性も変わり、生態系の機能や私たちが受ける恩恵も変わります。生態系の変化と、その生態系に依存する人間への影響について、ホルヘ・ガルーシア・モリノス准教授にお話を伺いました。

気候変動と生態系変化の相互作用を探る

私は水圏生態学者で、気候変動が生物多様性に及ぼす影響に関心をもっています。主に河川や海洋などの水域を対象にしていますが、陸上環境についても研究しています。気候変動は、生物の生息地の環境を変え、多くの生態系で生物多様性を徐々に変化させています。色々な生物がより適した環境を求めてそれぞれに移動していくからです。私の研究では、このような生物多様性の変化が、生態系にどのような影響をもたらすのかを調べています。さらに最近では、これらの生態系の変化が、その生態系に依存している人間にとってどのような意味を持つかに強く興味をもっています。

多角的なアプローチで挑む

生態系はもともと非常に複雑なものです。ですから、生態系を研究し理解するためには、多角的なアプローチが必要です。私は、野外観察、実験、コンピュータ・モデリングなど、さまざまな方法を用いて研究しています。これらの方法を相互補完的に組み合わせることで、生態系をより包括的に理解することができるのです。

気候変動は間違いなく生態系に影響を与えている

私のこれまでの国内での研究や国際的共同研究によって、気候変動が生物多様性の再分配に影響を及ぼすことが明確に示されています。しかも、私たちだけでなく、数多くの研究グループが同様の結果を具体例に明らかにしています。ところが、社会的な不安定や経済的な問題など、より身近な問題の影に隠れて、気候変動は後回しにされているのが現状です。社会問題や経済問題と密接に関係しているにもかかわらず、です。生態学と経済学や健康科学などを統合した学際的な気候変動研究が早急に必要だと思うのは、このような理由からです。

日本の河川における生物多様性の変化を明らかにする

私が率いている主なプロジェクトでは、北海道の空知川と天塩川、本州の木曽川、四国の比治川という日本の4つの河川流域において、温度環境と生物多様性の関係について大規模調査を行っています。これらの河川の200以上の地点で、1時間ごとの気温と水温を継続的に追跡し、流域の魚類、無脊椎動物、藻類などの生物多様性との関係性を調べています。このデータは、これらの生物種に対する温度環境の重要性を明らかにし、温暖化の影響を予測するために利用しています。例えば、ある種の魚は、河川が温暖化すると、より上流の冷たい水域に移動する傾向があることがわかってきました。このプロジェクトは、気候変動下において、日本の河川の管理・保全の改善に役立てることを目的としています。

自然のなかで研究するということ

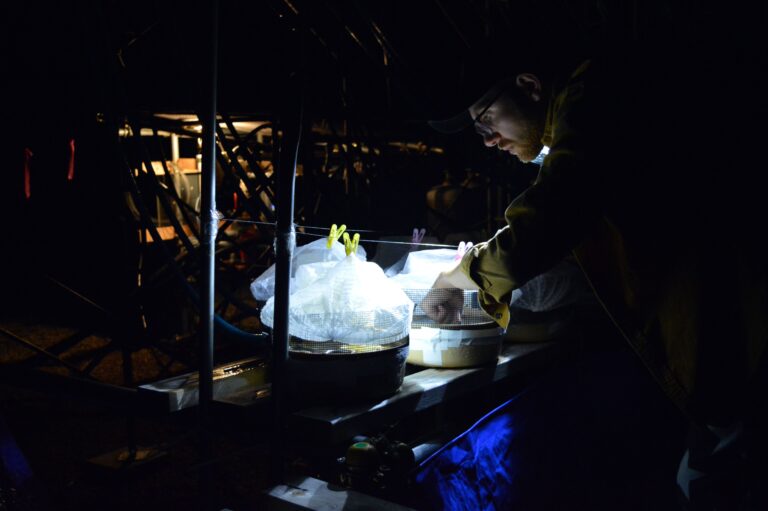

私の場合、研究の最大の魅力は、自然の中に入って観察したり、試料を採取したりするフィールドワークにあります。残念ながら、他の仕事も忙しくフィールドワークに行ける回数が限られているので、その機会を大切にしています。

私は自然を、それ自体とてもダイナミックなもの、生きているもの、そして「与えてくれるもの」だと思っています。私たち人間がしばしば自然や生命を濫用し多大な影響を与えているにもかかわらず、それらの回復力の強さ、生まれ変わる様子には、研究を通じていつも驚かされています。

気候変動で変わる伝統的な食糧システム

現在、私は、「先住民社会生態系の気候変動への対応力(RISE)」という大きなプロジェクトに主任研究員として関わっています。これは、北海道大学、東京大学、広島大学に加え、タイのマヒドン大学、ロシアの北東連邦大学、低温生物問題研究所などのチームからなる国際共同プロジェクトです。また、ロシア・サハ共和国およびタイの先住民コミュニティと連携し、気候変動が彼らの伝統的な食糧システムに与える影響について比較研究を行っています。

私たちは、これらの伝統的な食糧システムを支えている種の構成と分布が、異なる炭素排出シナリオの下で将来どのように変化するかを予測しようとしています。また、それらの変化が彼らの生計に及ぼす社会経済的な影響、さらに栄養学的な影響も分析したいと考えています。主な目標は、これらのコミュニティが将来生じうる食糧システムの脆弱性を理解し、その適応策を考えるために役立つ情報を提供することです。

このRISEプロジェクトは、亜熱帯と亜寒帯という全く異なる2つの地域のコミュニティーでありがなら、どちらも気候変動による驚異の増大、特に伝統的な生活様式が脅かされているコミュニティーと協働しているという点で大変重要です。

私の研究哲学

一番大事なことは、自分がやっていることを楽しむことです。モチベーションや興味のないことを研究しても意味がありませんから。もうひとつ大事なことは、一貫性を持ち、常にポジティブでいることです。もし、研究が良い結果をもたらさないのであれば、それは課題設定が間違っているからかもしれません。失敗や間違いが、さらに興味深く、新しい課題を生み出すこともあります。ですから、柔軟性を持って、失敗から学ぶことも非常に重要です。

ポジティブであることは、研究がうまくいかない時にこそ重要です。フィールドで動いていると、うまくいかないことはよくあります。でも、それは一時的な障害であって、必ず乗り越えられると信じています。楽しいと思える研究をしているからそう思えるのかもしれません。

自分の研究を通して、微力だとしても、気候変動のような地球規模の問題を解決し、より持続可能な社会を実現することに貢献できれば、それは本当に大きな成果だと思います。

研究に必要なのは情熱

研究職を考えている人たちに強調したいのは、人類が直面しているグローバルな問題を解決するために、自分が興味を持ち、研究意欲を駆られる対象を見つけることが不可欠だということです。若い人たちは非常に意欲的で、非常に優秀だと思いますが、彼らに期待という重荷を負わせるのではなく、むしろ私たちが彼らのためにベストを尽くすのが当然だと思います。

森から淡水生態系へ、さらにその先へ

学部で林学を専攻していた頃は、研究の道に進むことはあまり考えていませんでした。ところが、ある刺激的な教授に出会い、その方の勧めで水圏生態学の助手をすることになったのです。これが研究との最初の出会いであり、私の職業人生にとって大きな分岐点となりました。学士号取得後、スペインの環境機関で働き、トリニティ・カレッジ・ダブリンで博士号を取得しました。しかし、私が卒業して2010年にスペインに戻ったとき、2008年から2009年にかけての大不況の影響で、スペインでは研究や学術分野の職がほとんどない状態でした。結局、私は海外でポスドクを続けました。最初はアイルランドとイギリス、そして最後は日本で、淡水と海洋の生態学に取り組みました。つくばの国立環境研究所でポスドクをしていたとき、北海道大学が外国人研究者を対象としたテニュアトラック制度を立ち上げました。私はそのプログラムに合格し、現在に至っています。

文: Sohail Keegan Pinto

2023年2月9日公開